失業という人生の大きな転機に直面したとき、多くの方が経済的な困難に直面します。特に健康保険の問題は深刻です。

「失業したら保険料の支払いが倍以上になった・・・(涙)」という声を、日常的に耳にしています。

私自身、最近失業を経験し、組合健保から国民健康保険に切り替えたときのことは今でも鮮明に覚えています。毎月の給与から天引きされていた健康保険料が、突然、数倍の金額として請求書で届いたときの衝撃は言葉にできないほどでした。収入が途絶える不安を抱えている最中に、この負担増は追い打ちをかけるものでした。

この経験から、制度の狭間で苦しむ多くの方々の気持ちが痛いほどわかるのです。

失業による収入減と保険料増という二重の打撃は、単なる数字の問題ではなく、生活の質や将来への希望さえも奪いかねない深刻な問題です。現在の制度で本当に助けが必要な人々に支援が行き届いているのか、この問題について現状を分析し、より多くの人々に寄り添う制度設計を提案したいと思います。

現状と問題点

国民健康保険の構造的問題

国民健康保険(以下、国保)は、自営業者や無職の方、退職者など、企業の健康保険(社会保険)に加入していない人々をカバーする重要な制度です。しかし、この制度には構造的な問題が存在します。

国保は社会保険よりも低所得者層の割合が高いにもかかわらず、保険料負担率は中小企業従業者が加入する協会けんぽの1.3倍、大企業中心の組合健保の1.7倍以上となっています。この不均衡は、最も支援を必要とする人々に最も重い負担を強いているという矛盾を生んでいます。

非自発的失業者への負担増

特に問題が顕著に現れるのが、倒産や解雇などによって非自発的に失業した人々のケースです。彼らは突然の収入減少に直面する一方で、健康保険料は逆に増加するという二重の打撃を受けています。

例えば、年収500万円の3人世帯の場合、健康保険料は年間約23.4万円ですが、失業して国保に切り替えると、軽減措置がなければ年間34.7万円と約1.5倍に跳ね上がります。これは失業という困難な状況に追い打ちをかける結果となっています。

現行の軽減制度の限界

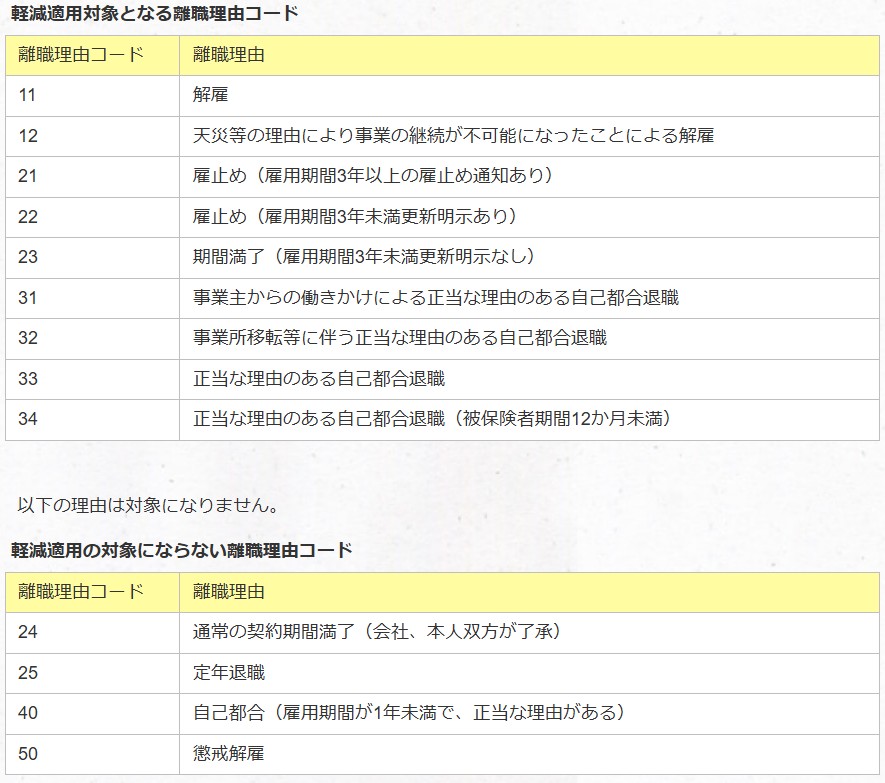

この問題に対応するため、現在「非自発的失業者の保険料軽減制度」が導入されています。この制度は、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人を対象に、前年の給与所得を30%とみなして保険料を算定するものです。

これにより、先ほどの例では34.7万円だった保険料が14.8万円まで軽減されます。一見効果的な制度に見えますが、実際には多くの問題点を抱えています。

実態に即していない制度設計

最も根本的な問題は、この制度が「理由云々」に焦点を当てており、実際の生活困窮度に目を向けていない点です。失業の理由にかかわらず、収入が激減し生活に困難を来している人々すべてに適切な支援が届くべきです。

現行制度は、特定の離職理由コード(11、12、21、22、31、32、23、33、34など)に該当する人のみを対象としていますが、これらのコードに該当しない自己都合退職であっても、実質的には働き続けることが困難な状況下での退職であるケースは少なくありません。

これらのコードに該当する方は、前年の給与所得を30%とみなして保険料が計算され、大幅な軽減が受けられます。なお、これらのコードは雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されています。

離職理由の詳細な判断はハローワークが行いますが、例えば体調不良や家族の介護、職場でのハラスメントなどの理由でやむを得ず退職した場合でも、「33」や「34」のコードが適用される可能性があります。

しかし、単なる「より良い条件の職場への転職」や「人間関係の不和」などの一般的な理由での自己都合退職は、これらのコードには該当せず、軽減措置の対象外となるケースが多いのが現状です。

解決策としての具体案

解決策の核心は、「形式よりも実質」を重視する視点です。失業の形式的な理由よりも、失業後の実際の生活状況や困窮度に目を向けた制度設計こそが、社会保障の本質に適うものではないでしょうか。

以下に、私が提案する5つの具体的改革案を詳述します。これらは互いに関連し合い、総合的に実施されることで最大の効果を発揮するものです。

1. 非自発的失業者の定義拡大

現行の制度では、非自発的失業の定義が狭く、実態に即していません。以下のような拡大が必要です。

- 離職理由コードの範囲拡大: 現在特定されている離職理由コード以外にも、実質的に労働継続が困難だったケースを含める。

- 自己都合退職の実質的評価: 形式上は自己都合退職であっても、パワーハラスメントやブラック企業的な労働環境など、実質的に非自発的要素が強い場合は対象に含める。

- 年齢制限の撤廃: 65歳以上の高齢者も対象に含め、年齢による差別をなくす。

これにより、真に支援を必要とする人々に制度の恩恵が行き渡ることが期待されます。

2. 申請手続きの簡素化と自動適用の導入

制度を利用する側の負担を軽減するため、以下の改革が必要です。

- 申請書類の簡素化: 必要書類を最小限にし、オンライン申請についても同様に簡素化する。

- 自動適用システムの導入: ハローワークと自治体の連携を強化し、雇用保険の受給手続きを行った時点で自動的に国保料軽減の案内および申請支援を行う。

- ワンストップサービス: 失業に関する各種手続き(雇用保険、国保加入、保険料軽減など)を一括して行える窓口の設置。

これらの施策により、制度の認知度向上と利用率の向上が期待できます。

3. 軽減期間と軽減率の見直し

現行の制度では、軽減期間が限定的であり、また一律に前年所得の30%としています。より実態に即した制度とするため、

- 軽減期間の延長: 現行の「翌年度末まで」から、再就職または一定の収入回復が確認されるまでの期間に延長する。

- 段階的な軽減率の導入: 失業後の実際の収入状況に応じて、30%~70%の範囲で段階的な軽減率を適用する。

- 再就職後の激変緩和措置: 再就職後も一定期間は軽減措置を段階的に縮小する形で継続し、急激な負担増を防ぐ。

という見直しを行います。

これにより、より長期的かつ柔軟な支援が可能となります。

4. 財源の確保と制度の持続可能性向上

制度拡充には財源確保が不可欠です。以下の方策を提案します。

- 国庫負担の増額: 国保の構造的問題は国の責任でもあるため、国庫負担を増額する。

- 健康保険制度間の財政調整強化: 協会けんぽや組合健保との間での財政調整を強化し、保険料負担の公平性を高める。

- 地方自治体の裁量拡大: 地域の実情に応じた独自の軽減制度を導入できるよう、自治体の裁量と財源を拡大する。

これらの施策により、制度の持続可能性を高めることができます。

5. 包括的な失業者支援システムの構築

健康保険料軽減だけでなく、失業者を包括的に支援するシステムの構築が必要です。

- ワンストップ相談窓口の設置: 健康保険、雇用保険、生活保護、住宅支援など、失業に関連する様々な制度を一括して案内・申請できる窓口を設置する。

- デジタル技術の活用: AI・デジタル技術を活用し、個々の状況に最適な支援プログラムを提案するシステムを構築する。

- 民間団体との連携強化: NPOや社会福祉協議会など民間団体との連携を強化し、公的支援の死角を埋める。

これにより、単なる保険料軽減にとどまらない、総合的な失業者支援が可能になります。

実現に向けた課題

これらの改革案を実現するにあたり、いくつかの課題が予想されます。

財政的課題

制度拡充には必然的に財源が必要となります。国や地方自治体の財政状況が厳しい中、どのように財源を確保するかが大きな課題です。また、健康保険制度間の財政調整には、既存の保険者からの反発も予想されます。

国保の構造的問題を根本的に解決するためには、医療保険制度全体の改革が必要ですが、これには多大な時間と政治的調整が求められます。

制度設計の複雑さ

現行の健康保険制度は非常に複雑であり、改革案の実施には詳細な制度設計が必要です。特に、実態に即した「非自発的失業」の認定基準の作成は容易ではありません。

また、自動適用システムの導入には、ハローワークと自治体の情報システム連携が必要となりますが、現状ではシステム間の互換性が低く、構築には時間とコストがかかります。

認知度向上と周知の課題

いかに優れた制度であっても、対象者に知られなければ意味がありません。特に失業直後は、心理的にも不安定な時期であり、様々な手続きに困惑している方も多いため、効果的な周知方法の開発が課題となります。

また、制度が複雑であると誤解されやすいため、わかりやすい説明資料の作成も重要です。

政治的合意形成

制度改革には政治的な合意形成が不可欠です。しかし、財政負担増への懸念から、改革に消極的な意見も予想されます。国民的な議論を通じて合意を形成していく必要があります。

期待される効果

こうした改革案が実現した場合、以下のような効果が期待されます。

失業者の生活安定

最も直接的な効果は、失業者の生活の安定です。健康保険料負担の軽減により、限られた失業給付や貯蓄をより長期間有効に活用できるようになります。これにより、住居や食料などの基本的ニーズを満たすことが容易になり、生活の質の維持につながります。

また、医療費の負担を懸念して医療機関への受診を控えるという事態を防ぐことができ、健康維持にも寄与します。心身ともに健康であることは、再就職活動においても重要な要素です。

再就職活動の質的向上

経済的な不安が軽減されることで、焦りや不安から妥協した再就職を選ぶのではなく、より自分のスキルや適性に合った職場を探す余裕が生まれます。これは個人の職業人生の質を高めるだけでなく、社会全体の労働生産性向上にも寄与します。

また、再就職までの期間を活用して、新たなスキル習得や資格取得に取り組む余裕も生まれるでしょう。

社会的セーフティネットの強化

本改革は、単に国保料軽減だけでなく、失業者支援全体のシステム改革を含んでいます。これにより、失業というリスクに対する社会的セーフティネットが強化され、社会全体の安定性が高まります。

「失業=生活破綻」という不安が軽減されることで、労働者がブラック企業などの不適切な労働環境から離脱する選択肢も増え、労働環境の改善にも間接的に寄与する可能性があります。

健康保険制度の公平性向上

現行の健康保険制度における負担の不公平性が緩和されることで、「働き方によって医療保障に差が生じる」という問題の解消に一歩近づきます。これは社会保障制度全体の信頼性向上につながります。

行政の効率化と市民サービス向上

申請手続きの簡素化やワンストップサービスの導入は、市民の利便性を高めるだけでなく、行政側の事務処理効率化にもつながります。デジタル技術の活用により、より少ないリソースでより多くの市民サービスを提供することが可能になります。

おわりに

非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度の拡充は、単なる制度改正の問題ではなく、社会のセーフティネットをどのように構築していくかという根本的な問いを含んでいます。

現代社会は、グローバル化やテクノロジーの進展により、雇用環境が急速に変化しています。終身雇用が崩れ、雇用の流動性が高まる中で、「失業」は誰にでも起こりうる事態となっています。そのような社会において、失業による生活破綻を防ぎ、円滑な再出発を支援する制度は、社会の安定と発展のために不可欠です。

特に子どもを持つ家庭において、親の失業が子どもの教育や健康に悪影響を及ぼすことは多くの研究で指摘されています。子どもを守る活動の観点からも、親の失業時のセーフティネット強化は重要な課題です。

今回提案した改革案は、「理由云々よりも実際の生活に目を向け困っている人にしっかりと活用される制度」を目指すものです。制度の複雑さや対象範囲の狭さから、真に支援を必要とする人々に支援が届かないという現状を変え、より多くの人々に寄り添う社会保障を実現することを目指します。

こうした改革は、短期的には財政負担増につながるかもしれません。しかし、長期的には失業者の早期社会復帰や健康維持を通じて社会保障費の抑制にもつながる可能性があります。何より、「困ったときに助け合う」という社会の絆を強め、誰もが安心して暮らせる社会の実現に寄与するものと考えます。

今後も、具体的な制度設計や財源確保の方法について、様々な立場の方々と議論を重ね、実現可能な改革案を模索していきたいと思います。